【论文提要】

《张迁碑》在汉碑中以其独特的审美趣味与精神品质被世人所知晓,它所体现出来的自然以及生命的意象是其艺术价值的根本。《张迁碑》浑然天成的博大气象、生命之河贯穿始终的章法、大巧成拙的结体、去“机巧”完成“大巧”的点画无不体现出它异于他碑的独特精神品质,而气象、章法、结体、点画的浑然一体是内在精神品质一贯而终的结果。也由于其独特的内在品质与向楷书过度的“不完备”使得他更具有创作的空间。

【关键词】

生命意象 大巧成拙 大智若愚 时代精神

浅析《张迁碑》的艺术价值

吴叶舟

汉碑数量浩瀚如海,风格更有“一碑一风格”的美誉。而其中《张迁碑》是最吸引我的。全碑“字字有情性,字字如天成”显露出生命的气象与自然的意味。

一.从汉碑的分类看《张迁碑》

1. 汉碑概述

要研究汉碑艺术,首先我们要对“碑”本身有一定的了解。

古代有三种器物都被称为“碑”。一是古代测日影定时刻的仪器——日晷。其二是拴牲口的柱子,其三就是没有文字的竖木即辘轳引棺下葬的竖石。在此我们所说的是第三种“碑”,即后来发展成为“追述君父之功美”的墓碑。

“碑”原来即是辘轳引棺下葬的竖石,郑注:“丰碑,断大木为之,形如石碑,于椁前后四角树之,穿中,于间为鹿卢,下棺以乡率绕。天子六率四碑,前后各重鹿也。”。而且由于它不仅能起到引棺下葬作用,而且因为其巨大还能够起到定位和记录木主的信息所以慢慢直到汉代将歌功颂德的铭文写于墓表上,从而形成了真正的墓碑。“碑”有许多种类,如:记事碑、功德碑、刻经碑、祭祀碑等等。

今天我们说的“碑”有广义与狭义两种。广义的是指如刻石、碑、摩崖、碣、墓志等等,它是一个集合名称。另一种是狭义的,就是指上有铭文和一定规格的长方形竖石。

汉代碑刻艺术是中国碑刻艺术的第一个高峰,而汉碑又是其中的最高峰。的在西汉简牍隶书未发现之前,从秦到西汉的隶书一直是个谜。传世的西汉碑刻非常少,今日所能见到的西汉刻石隶书,如现存曲阜的汉宣帝《五凤二年刻石》、天凤二年的《莱子候刻石》等十余件。西汉隶书大多是简牍帛书,刻石书法并不兴盛,可就其书体而言,自有其与众汉隶不同的风格,对隶书的发展做出了非常重要的作用。从《五凤刻石》、《莱子候刻石》等作品来看,可视为从简牍向碑刻过渡的一个时期。

进入东汉,石质墓表的坚硬牢固替代了木质墓表的不牢固,加上“汉以后,天下送死者靡,多作石室、石壁、碑铭等物”。东汉盛行厚葬,这在客观上促进了墓碑的发展成熟。进入东汉中后期,特别是恒、灵之世,墓碑的发展达到成熟、鼎盛阶段。至此,无论是形制,还是书体、文体、墓碑的发展都极尽完美,完成了由上古穿绳引棺的丰碑到“追述君父之功美”的墓碑的演变。此期碑刻姿态万千。名臻其妙,不只是结构,章法之变化,且有种种不同趣味和神韵,或方整厚重,或遒劲端丽,或纵横奇肆,或疏宕飘逸,不仅形式多样,而且用笔的变化,渐为丰富和成熟,因此形成不同的风格倾向。

汉碑的形制,可分为碑首、碑身和碑座三部分。碑首称“额”,用以刊刻标题,有半圆形,圭形和方形三种类型,四周多刻有螭龙、蟠螭雕饰。此外,“首多有穿,穿之外或有晕者,乃墓碑施鹿虚之遗制。”碑身则为长方形竖石,正面谓“阳”,刊刻碑文;碑的反面谓“阴”,刻题名;碑的左右两面谓“侧”,也用以刻写题名。碑座称“趺”,为长方形:有龟趺、方趺等。

2. 汉碑分类

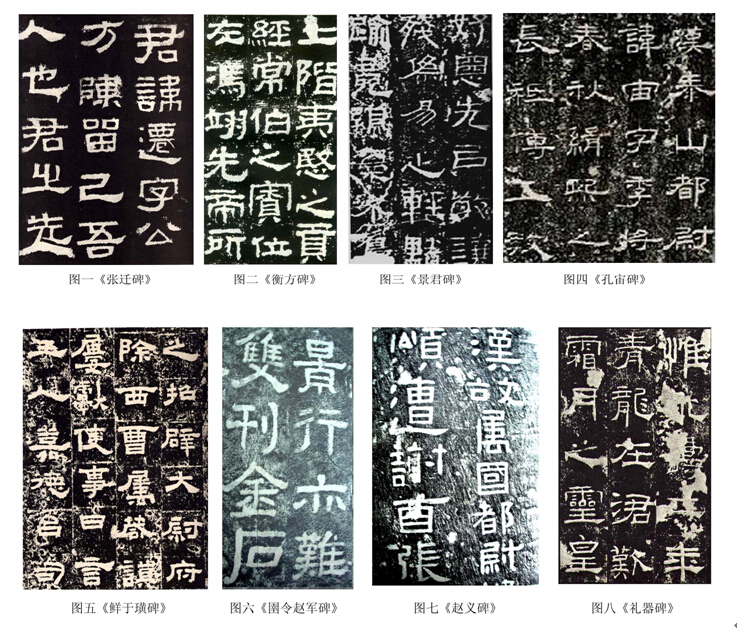

东汉时期的碑刻是最为成熟、风格最为多样的历史时期之一。从最直观的视觉感受来说可分为两大类:厚拙朴茂型与典雅工整型。厚拙朴茂如:《张迁碑》、《衡方碑》、《景君碑》、《孔宙碑》、《鲜于璜碑》、《圉令赵军碑》、《赵义碑》(见图一至图七)等;典雅工整型如:《礼器碑》、《曹全碑》、《乙瑛碑》、《史晨前后碑》、《韩仁铭》、《朝侯小子残碑》(见图八至图十四)等。

典雅工整型为典型的庙堂正体,也是历来文人所推崇的。这类作品受儒家中和美学思想的影响,所以呈现出规整、典雅的特征。做为典型的庙堂正体,刻写具精,装饰意味极浓。其审美范式在很大程度上消解了对早期汉隶庶民化倾向的遵循,将简帛书法一些草率做了有效的限制,如士大夫一般的含而不露,是一种含蓄而内敛的审美风范。

厚拙朴茂的汉碑保持着早期汉隶朴拙博大气象和自然意味,也最能体现汉碑雄强,它们没有同期大多汉碑所表现出的精丽典雅、八分披拂的装饰意味,笔法方拙简真,尤见刀意,加上时间和风雨的磨砺使它更加的雄浑苍茫浑然天成。

3. 厚拙朴茂的张迁碑

《张迁碑》篆额题《汉故毂城长荡阴令张君表颂》,亦称《张迁表颂》,有碑阴题名,刻于东汉中平三年(186年)无盐(治今山东省东平)境内,于明代出土。张迁碑现存于山东泰安岱庙。

张迁碑碑文记载了张迁的政绩,是张迁故居韦荫等为表扬他而刻立的。书体以方笔为主,结构严整、端正朴茂。张迁碑高九尺五寸,宽三尺二寸,共十六行,满行四十二字。碑阴三列,上二列十九行,下列三行。书法朴厚劲秀,方整多变,碑阴尤为酣畅。明代王世贞《弇州山人四部稿》评张迁碑:“书法不能工,而典雅饶古意,终非永嘉以后所可及也。”清·孙承泽云:“书法方正尔雅,汉石中不多见者。”

《张迁碑》属于厚拙朴茂型的典范。字型方正、棱角分明,结体奇峭多姿、外紧内松、富有张力。加上风雨残损更加浑然天成,苍茫浑厚。

二.《张迁碑》的独特风格

1.气象——浩然正气

它给人的第一感觉就是“正大”、“博大”,这是一种从章法、结体、点画物化的形象相结合而展现出来的一种内在的独特的精神。

“正大”有端正不邪的意思,《张迁碑》犹如“怒目金刚”,不偏不倚。“正”给人的感觉是“中”。然而《张迁碑》的“正”,却是更为高级的“中”。一种矛盾统一的“中”。他的“正大”如同大山般恢弘,却又像流水般的随意。不是刻板,而是松动;不是工整而是“正大”,从中还透露出清新的自然之气。从形式上的工整到精神上的“正大”,是一个质的飞跃。同为一类型的《鲜于璜碑》不但有界格而且排列整齐,感觉如同检阅的士兵,虽有雄心壮志、异于他人的品质,却只能在有条不紊的方阵中轻轻微笑……;而《张迁碑》犹如战场上浴血奋战的勇士,左突右闪,上下腾挪,竭尽所能将自身价值用最适合的方式体现,然而他们却有着统一的战略与目标。形散而神不散是散文的特点,在这里依然适用。它就像积木,每一块都需要与四周的拼接才能存在,拆除一块他就将崩塌,一切就将不复存在,它是一体的,不可分割的整体。

“博大”是更为深层的精神品质。包容、容纳是“博”的本质特征,山有了包容之量才可能使千万种动植物在自己之上生长。而正因为有了《张迁碑》书家与刻工的“博”才有了它所体现在世人面前的“博大气象”。在书家与刻工在对碑注入精神之时,“碑”本身也具备了同样的品质,“碑”的包容之量允许每个字作为一个独立的个体展现各自不同的情性和美。所以让人感到审美的丰富,从而得到最大限度的审美享受。

大气象的产生是由各个具体不同部分的小气象组合而成的。虽然单个的气象无法改变整体的大气象,但在一定程度上一定会对整体发生影响。所以单个分析不同组成部分,是非常有必要和意义的。

2.章法——生命之河

水是生命之源,更是交流、联通之始。

世界大陆是以海洋为纽带而相联系,地球就像一幅由水构建起来的网络。事物总是有直接或间接的联系,艺术也不例外。听觉艺术是由乐曲在时间发展进行中联系的;语言艺术是以字与字,句语句,章与章相互联系的;视觉艺术的联系根据不同门类有不同的联系。

那么,书法单从纯视觉的角度是用什么来联系的呢?“气”也。何谓气?从小处说,既是字与字的联系,那么汉碑也是如此。由于字的不同排列,字外就会产生不同的空白,那么不同空间就会给人带来不同的感觉,如《石鼓文》的字外空间给人松动与想象、《礼器碑》精细而缜密、《祭侄文稿》给人激愤与压抑的不同感受,所以每一件作品都有自己独特的气象。而《张迁碑》字与字、列与列、行与行的阡陌交通在我看来就好像一条“生命之河”在其中流淌并贯穿其始终。每个字就好像分别独立的岛屿,通过河流进行联通与互相关系。颜真卿就曾经指出过从屋顶沿墙壁流下的水形成的痕迹称为“屋漏痕”,这是一种意象,弯弯曲曲的水迹是它“努力抗争”的结果,是一种生命的力量。那么看《张迁碑》其中的“河流”,有大有小,又长又短更有一波三折,甚至一波数折。比起其他有界格、排列如算子的汉碑,就不难发现它的活力与生命力。这或许是,为何越是到当今它越能为人所接受与理解,并成为创作的宝贵资料的原因。

《张迁碑》之所以能有浑然天成的感觉,一方面离不开相对较为随意的整体章法,同时也离不开岁月与风雨。残损使“河水”流入了字中,使每个字都不在孤单,而是以有机的整体呈现出来。他不同于《鲜于璜碑》、《礼器碑》排布整齐,而是用一条大河将他们全部串联起来,实看琳琅满目,虚看如排兵布阵整齐的很,这是它非常独特也是最值得我们注意重视的。

3.结体——大巧成拙

“大智若愚,大巧成拙”。若愚不愚,似拙非拙。看上去“正”的不一定是真的“正”,斜也不说明不“正”。老子说:“最正直的好像弯曲的,最灵巧的好像笨拙的”。“正”不是呆,大“正”中包含了大智、大巧。而大智、大巧又以愚、拙来反映。

《张迁碑》是大愚与大拙的集中体现。通过大愚与大拙体现出它的大智与大巧。结体亦是如此,处处显露着巧思与智慧。如果说《鲜于璜碑》的巧大多用于点画的形态,那《张迁碑》的巧大都就存在于结体之中。

(1) 因字造型

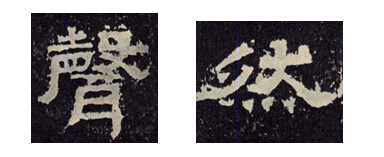

“声”字比画较多,没有故意的将其压扁,而是依旧按照最适合的空间来安排。看似傻头傻脑没有安排,其实这样的原则也就使整个章法错落有致并流露出自然之气。

“然”字,字型较扁所以也就紧凑些。同时收放适度,将其“四点”收紧放在中间。

(2) 空间妙趣

“旧”字,从内部空间来看无一处相同,从线条走向上看更是无一画相同,特别中间部分的“四横”更是走向各异,妙趣横生。从整体来看给人朴实、厚重的感觉。这是由于它整体造型是一个四周撑开的长方形,所有“巧”都在“框架”之中进行。

“兴”字,也是在大的造型的基础上,将上半部分的“左中右”部分的空间处理得无一相同。

(3) 寓奇于平

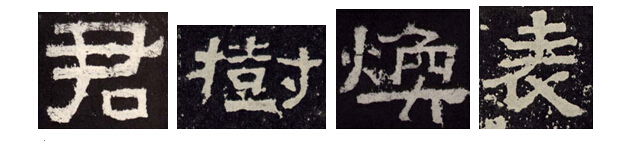

“君”字极为方正,四角撑满给人怒目金刚的感觉。其中一笔圆弧线条,给整个字带来了极大的活力,产生了强烈对比,从而形成整字形态的奇绝。

“树”虽然左右两部分横不平、竖不直,左右摇摆。可在中间部分的调和下立刻显现出“正”感,不斜不倒屹立在空间之中。

“焕”字的左右避让是大胆的。直接将“火”置于上方,以“一横”作为承载,使整个字既“奇”又“正”奇中有正,方为大正。

“表”字犹如一个在运动的人,上“正”而下“奇”。下半部分的夸张或者说位置的调整使得整个字“奇”又从空间上高度契合了方正的外形感。

(4) 谦让顾盼

“讳”字是《张迁碑》谦让顾盼的典型。“讳”看似东倒西歪没有联系,可实则左右两部分的关系就好比被河流冲开的两岸,随河水的流向而形成。虽被冲开,但两岸始终保持着密切联系。

“张”字的“弓”伸入“长”的部分,如同在大小石间流淌的小溪,左右两部分中间的空白,由上往下从“宽——窄——宽”有豁然开朗的气象。如果左右两部分中间相互连接,那感觉就完全不同了,结体的小河无法注入全篇的大河,“字”无法透气,全篇也无法浑然一体。

“唯”字将“口”提到与“佳”齐平,在将“佳”字的第一笔展开呈现承托之感。初看呆头呆脑,实则巧思寓于憨厚中。

4.点画——去“机巧”完成“大巧”

老子认为只有抛弃机巧才是大巧。《张迁碑》点画的最大特点就是在保留波磔的前提下舍弃了浓重的装饰意味。从汉碑艺术来看是一股清新的空气,而从书法的发展来看它又有着承上启下的作用。汉隶,主要特点就是有繁琐且带装饰意味极浓的波磔,而《张迁碑》虽保留波磔但在使用中大大削减了其装饰意味,取而代之的是“简”与“真”。这就使得在品味作品时会不自觉地将更多目光放在整体气象与结体风貌上。这种抓大放小,削弱一方反衬另一方、以率真取代装饰的智慧不正是老子所说的去“机巧”而完成“大巧”吗?

“王”字的巧思全在结体中反映。如单看波磔,除去最后收笔有微微上扬的波磔趋势外,中载毫无提笔动作。全字共有并列的“三横”,处理形成一个平行四边形,既平正又富有活力与动感。

“方”亦是如此。全字方正,上部平稳,下部空间灵动。

“兴”的“波磔”与下面“两点”除去了所有装饰,“两点”的高低以及与“横”的联与断都是非常生动巧妙之处。

“迁”字“辶”以及其简单的造型以及朴实无华的率真表现。

“俗”的四点是极其简单利落的表现方法,只是以长点与短点增强艺术表达性,真正做到了“简”而不“陋”。

三.《张迁碑》在隶书创作中的启示意义

1.丰富了汉碑的审美多样性

原始社会艺术并不是一门独立的学科,只是在劳动和社会生活的基础上进行一些装饰,随着生产力水平的不断发展人们有多余的时间和尽力来进行装饰。有用猛兽的牙齿和骨骼做的项链和饰物,最初的想法是向同族人炫耀自己的勇猛和强壮。生产力水平日益提高,社会文明程度也随之提高,对于艺术就远远不是原始社会的要求了。艺术的种类也不断分开独立与增加,每个门类中的艺术风格也日渐多样化。发展到今日艺术的种类纷繁复杂,风格更是如星辰般众多。艺术根据生产力的水平不断发展,会随着发展而发展。这是艺术发展的结果,也是人们日益增长审美要求的必然结果、是人们对于审美多样性的要求。对于个人试想对着一种类型或者一种风格的艺术作品即便是自己非常喜欢的作品迟早也会审美疲劳,所以艺术品类与风格的多样既是人们的要求,也是艺术发展的要求。

风格没有好与坏,在艺术风格的大家庭里是补充与被补充的关系。没有那种风格是凌驾于另一种风格之上的,这是不客观,不科学的。每个人都会按照自己的喜好对部分艺术门类和其中的一些艺术风格产生兴趣和喜爱。但这并不代表其他的艺术风格的作品没有作用;首先,所谓“萝卜青菜各有所爱”你不喜欢并不代表其他人不喜欢。再者,事物都有一定的联系,如哲学与艺术、哲学与政治等等,更何况是同属艺术的不同门类之间呢?在往小看,一个门类的不同风格之间也常常相互的影响,所以风格的多样性,不单单是人们审美的要求,也是其自身能够持续不断发展、壮大的很重要原因之一。

汉碑中,《张迁碑》的存在丰富了汉碑的审美。汉代碑刻中虽然与《张迁碑》碑同一类型的作品占了汉碑总量的多数,祥看就会发现它与众不同的独特审美价值。不同于同类的《鲜于璜碑》、《衡方碑》、《孔宙碑》等等。它所体现出来的是一种相对的自由与率性。随着时代的不断发展、生活节奏的不断加快,人们的审美要求也发生相应的变化,不在是越工整越秀丽越好,而《张迁碑》朴实率真地独特风格刚好契合了时代的要求并成为人们汉碑审美的主流碑刻。??

2.提供了大量可资创作的空间

在艺术的创作中如何不受前人束缚,如何把前人的成果当“砖瓦”,来盖好自己的“房子”?那就需要我们不仅认真学习前人的成果,而且要从自己的认识出发努力进行自己的艺术实践。从大的说一切艺术都来源与社会实践,从小的说要丰富自己的审美多样性。因此既要看作品中具有的普遍性,也要看作品中的个性,要看历代所推崇作品更要看不被推崇的作品。只有这样思想才不会被模式、套路所束缚,才会有不同与他人的独特视角和艺术审美能力,才能创造出独一无二优秀的艺术作品。

一件好的艺术作品会有许多价值,如:审美价值、教育启示价值以及再度创作价值、史料价值等等。审美价值是艺术的根本价值;教育启示价值是作品的内在价值,而再度创作价值则是欣赏者通过观看、研究作品后用到自己作品创作中的一种价值。从客观看,这是非常重要的价值,所有艺术作品的产生决不是独立的,没有继承的艺术没有根,而没有创新的艺术是没有生命力的。其实不单单是艺术的发展是这样的,所有艺术,甚至是人类的进步都是继承与发展的结果。也就是说继承与发展是事物的普遍规律,那么一件能给更多艺术家带来再度自由创作空间的艺术作品就来的更加珍贵!

《张迁碑》一方面由于其自身的“不完备”,比其他汉碑有更多的可资创作的空间。另一方面它的内在精神高度契合了时代的精神,所以更能通过发现,加以取舍并进一步发展。

如今随着人们生活节奏的加快以及展厅效应,作品必须契合时代的精神与适应展厅的客观条件。所以对时代精神与展厅书法开始越来越深的研究和探讨。在近三十年的探索中,有两点已被大多数书家认可和奉行;第一是作品要有视觉冲击力,其二是作品的大小要适应展厅广大的空间。

在这个快餐时代中饮食、文化、艺术等等都不可避免的越来越快。那么快对于艺术的欣赏与创作又起了怎样的作用呢?抓住眼球就是胜利!如何比别人的作品更快抓住受众的眼睛呢?——视觉冲击力,作品巨大、对比强烈、形式新奇等。但是,这些因素固然有一定的作用,可终究不是本质的。为深入了解《张迁碑》,我曾专程去泰安岱庙看过《张迁碑》原碑。从石、字来说远没有当今一些书家的纸与字大,可为什么《张迁碑》的冲击远大于他们呢?如果视觉冲击力仅仅停留在“纸”与“字”的大,那么对“视觉冲击力”、“大”的认识还是片面的。“大”更多指的是“气势大”即有广阔的心胸与博大的情怀,即便只是小小纸片一张任能容万物与方寸之内!书家作为时代中的人,无论是精神状态、审美情趣同样也不可避免的受到时代的影响。生活节奏越来越快,书家的书写状态越来越“率”,在隶书创作中大量书家如同《张迁碑》一样削弱装饰意味浓重的波磔。一方面能够使作品去“机巧”将带有雕琢意味的波磔削弱能够更好地表达“率性”,另一方面加快书写速度也有助于表达“率性”,速度的加快势必会削弱装饰部分而达到预期的“率意”与“率真”。无论是从用笔方法的简便、结体造型的方正灵巧还是点画的高度概括等特点来看,都是当今书家书法创作的宝库。

《张迁碑》本身的 “不完备”也是它独特的魅力。《张迁碑》、《鲜于璜碑》、《礼器碑》哪个会给你更多的创作灵感?我的答案是《张迁碑》,究其原因就是它的“不完备”。其实这里所说的“不完备”是对于“隶书”而言的。《张迁碑》出现在东汉晚期,它的“不完备”是“完备后”再“返朴”。在它的字里行间也可以看到楷书的雏形,包括用笔、字形都有一些不同于隶书的气息。既然在交界、变革的红线上,那么对于今人书法创作一定也会有许多的启示与广阔的创造空间。

《张迁碑》独特的审美趣味以及在创作中可提取的价值,正是它如今越来越受到书法主流审美关注的重要的因素。

参考文献:

《历代书法论文选》 上海书画出版社编(上海书画出版 1979年10月1日)

《汉碑刻集释》 高 文(河南大学出版社 1997年11月第2版)

《秦汉碑述》 袁维春(北京工艺美术出版社 1990年12月第1版)

《艺术概论》 王宏建(文化艺术出版社 2007年9月第24次印刷)

《碑学10讲》 仲 威(上海书画出版社 2005年6月第1版)