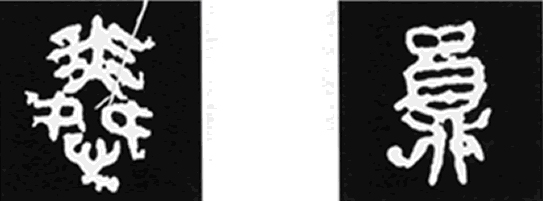

《石鼓文》是大篆最具代表性的作品,也是目前所见最早的石刻文字。由于所有文字刻于十块鼓形石上而得名。每面鼓大小不一,都刻有一首四言诗,记述了战国时秦君游猎的故事,故又名《猎碣》。又由于《石鼓文》于唐代在陕西陈仓发现,所以又称之为《陈仓十鼓》。

《石鼓文》书体介于古文字与秦篆(小篆)之间,它不象古文字那样不易辩认,而兼有古文字圆浑与小篆工整之美,因此是初学篆书的极好范本。至清代,又由于碑学兴盛,加上吴昌硕临《石鼓文》的成功和印学家、篆刻家的推崇,《石鼓文》书法更加显示其光辉与魅力。这对从《石鼓文》入手学篆书的爱好者来说确是一份宝贵的参考资料。

《石鼓文》书法的艺术特点,总起来可以用 “圆浑匀婉” 四个字加以概括。

“圆”,《石鼓文》笔法圆劲,笔笔中锋,“无往不收,无垂不缩”,势如屈铁。

“浑”,《石鼓文》结体用笔纯朴、浑厚。充满自然天趣,毫无造作、刻板之处。

“匀”,《石鼓文》结体与通篇章法上,行格整齐,字型大小统一。达到横竖留有间距,体态十分匀称工整。

“婉”,《石鼓文》用笔圆转、和畅、柔和,好似绵里藏针,婉丽遒媚。

为了使初学者较快掌握临写《石鼓文》的方法,笔者认为在正式临习前,首先要练好下列三种线条。

一、直线的写法

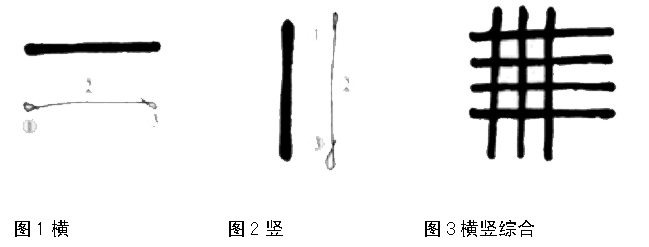

直线的笔画主要指 “横” 与 “竖”。写 “横” 时,从头至尾大致在同一水平线上,笔画要首尾匀称,粗细变化小(见图1)。写 “竖” 时,要上下垂直,刚柔相济,切忌板直(见图2)。横与竖,既可以分别练习,又可综合练习(见图3)。

二、曲线的写法

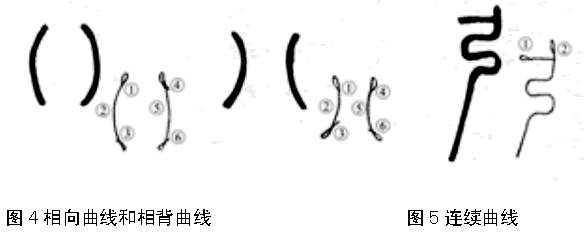

篆书的曲线,主要有三种,分为 “相向曲线”、“相背曲线” 和 “连续曲线”。“相向曲线” 和 “相背曲线” 的共同特点是对称(见图4)。 “连续曲线” 较难写,但常常又是篆体字的主笔。因此,再难也要下功夫把它练好。”连续曲线” 的形态各异,但初学者可以先练好(见图5)所示连续曲线的基本形态。这种基本形态练好了,掌握其他曲线就不成问题。

三、转肩的写法

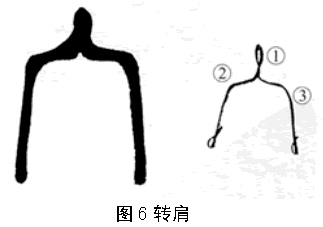

在笔画的运行中,要改变笔锋的运行方向,又要保持衔接处笔锋中正,不露偏侧的痕迹,便产生了 “转肩” 问题。在写篆书时,”转肩”情况很多。如 “∩” 部就是一种典型的 “转肩” 笔画,它的写法(见图6)。

下面就石鼓文的几种常见形态,分析其不同的结构持点。

一、独体结构

独体字不容易写好,主要难在重心的把握上。下面三个字,“西” 字为 “ △ ” 三角形,“子” 字为倒三角形,“舟” 字为 “ 〕 ” 月形。在书写时,一定要把握好中轴线,特别是那个 “舟” 字,一定要使中轴线两边的分量相等,这样重心才会平稳,否则就很难写好这个字。

二、上下结构

这里三个上下结构的字,“ ” 字上小下大, “君” 字上大下小,而 “其”字则上下基本相等。在临习时,首先要看准字形的这些特点,然后下笔。根据笔者的临写经验,上小下大的字较易掌握。上大下小的字易松,因此要注意收紧。上下均等的字易板,要注意在姿态上加以补救。

三、 左右结构

写左右结构的字,也有三种类型:如左大右小的 “欧” 字,左小右大的“鸣” 字和左右均等的 “驭” 字。吴昌硕先生写石鼓文,往往把左右结构的字写成左低右高,初学者临写石鼓文原版,大可不必受他的影响,应先忠实于《石鼓文》的原本结体为好。

四、上中下结构

下面这个 “憐” 字和 “员” 字,在石鼓文里,变成了上中下结构。这类结构的字也不是三个部分均等的,应根据不同的字作具体分析。例如这个 “憐” 字的三个部分,由上至下成大中小趋势,这种结构的字,特别要注意站得稳,为了避免头重脚轻,笔者将中部和下部合起来写,形成一个紧密的合二为一的区域。“员” 字临写时比较好处理,把它写成 “中” 字形结构即可。

五、左中右结构

下面两个左中右结构的字,“吾” 字成中间大两边小趋势,而“”字则取三部分均等的字形。写这类结构的字,一般先中间后左右,两边要尽可能向中间紧缩,否则就写得太宽。

这里还有三个连体左中右结构的字,它们的特点是,虽可视为左中右结构,但每个字都有一个紧密连接左右的部分,临写时注意不要写得太宽,主次分明,整体感要强。

六、包围结构

下面两个包围结构的字,“写” 字类似半包围,“囿” 字属全包围。半包围不能写得太宽,也不能太狭。写宽了字形太肥,写狭了,显得压抑,透不过气来。全包围结构的字易大,要注意与通篇字大小的统一。转角不能太方,也不能太圆。大方则板滞,太圆则软弱。要做到方圆兼备。

为了写好篆书,初学者还必须学会折格子,这就是 “界格” 。书体不同,界格的式样也不同。《石鼓文》结体虽然方整,但仍取纵势,以长方格为宜,书写时不顶格为好(见图7)